Was haben Sedimentbohrkerne aus der Kieler Bucht mit der Fischerei und dem Tourismus zu tun?

- 1. Apr. 2025

- 1 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 23. Jan.

Autor:innen: Mirjam Perner (GEOMAR), Florian Scholz (Universität Hamburg), Timo Spiegel (GEOMAR)

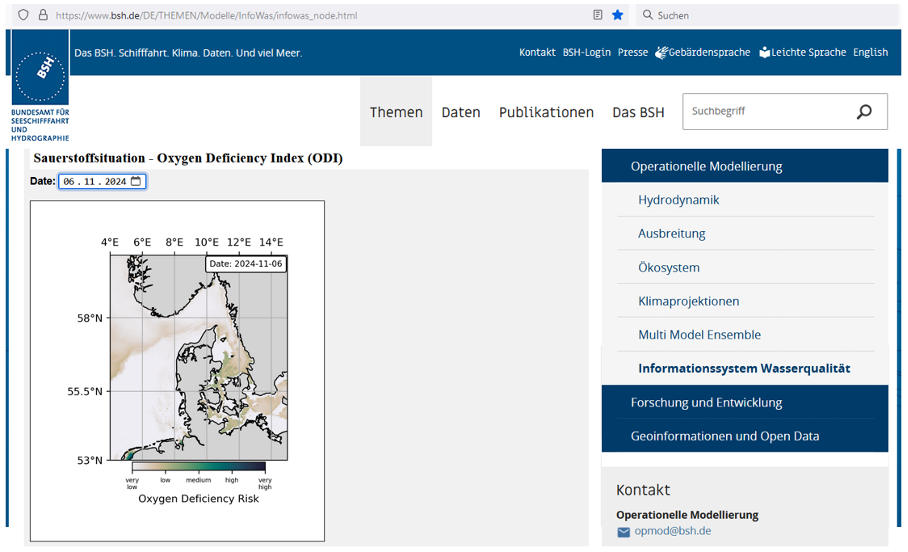

Aufgrund des Klimawandels erfährt die Ostsee drastische Umweltveränderungen, die eine verstärkte Schichtung des Wasserkörpers sowie zunehmende Algenblüten zur Folge haben. Die damit einhergehende Sauerstoffverarmung (Hypoxie) in den Küstengewässern hat schwerwiegende Konsequenzen für Ökosysteme und damit auch für die regionale Wirtschaft. Unser Untersuchungsgebiet, die Kieler Bucht in der südwestlichen Ostsee, ist für das häufige Auftreten hypoxischer Ereignisse im Spätsommer bekannt. Besonders problematisch ist in diesem Zusammenhang die Freisetzung von toxischem Schwefelwasserstoff am Meeresboden. Gelangen sauerstoffarme bzw. schwefelwasserstoffhaltige Bodenwässer durch Auftrieb in flachere Wasserschichten, kann dies zu massenhaftem Fischsterben führen.

Im DAM-Projekt PrimePrevention werden die Faktoren untersucht, die zur Entstehung von schwefelwasserstoffhaltigen Bodenwässern beitragen. Zu diesem Zweck werden auf Schiffsausfahrten mithilfe von Sensoren die Sauerstoff- und Schwefelwasserstoffkonzentrationen in der Wassersäule bestimmt sowie Wasser- und Sedimentproben für geochemische und mikrobiologische Analysen gesammelt.

Alle verfügbaren Umweltdaten dienen der Entwicklung eines numerischen Modells, das die Freisetzung von Schwefelwasserstoff anhand weniger Steuerungsgrößen vorhersagt. Ziel ist es, besonders gefährdete Regionen zu identifizieren und das Risiko hypoxischer Ereignisse für Stakeholder wie Tourismus, Fischerei und Aquakultur einzuschätzen.

Kommentare